Nuestra situación de extrañeza no solo tiene un origen existencial,

parte también de los saberes y los valores fundamentales sobre los que nuestra

cultura hasta ahora se ha sustentado. Las bases, tanto ideológicas como morales

se difuminan, se disuelven en la distopía de la pandemia contemporánea, con la

esperanza de que surja de ella una nueva criatura que traiga nuevos valores

consigo o, al menos, se respeten los ya existentes. El último de ellos, y el

más nuevo, es el que nos define en nuestra relación con la naturaleza, relación

que se ha pervertido desde hace tiempo, principalmente en los dos últimos

siglos de nuestra historia.

El respeto por la naturaleza, fuente de vida y tapiz último

en el que se tejen las relaciones de todos los seres, es el suelo que no podremos

perder de vista, si queremos seguir sobreviviendo como especie. Tendremos que retomar

el hilo que nuestro gato, el aspecto más salvaje que hay en nosotros,

disfrazado de racionalidad, ha deshilachado y sigue deshilachando en su juego

pueril. No podemos construir el tapiz únicamente con fibras sintéticas, si lo

hacemos, convertiremos nuestro mundo en una novela de ciencia ficción, en un

puro artificio. La última pregunta kantiana se hace hoy más necesaria que nunca,

pero para ser contestada colectivamente. Seguimos eludiendo la necesidad de

respuestas certeras.

Hemos sido engañados por el conocimiento, nuestra propia

herramienta de supervivencia se ha vuelto en nuestra contra, las ideas que

emergen en nuestro seno piensan a veces contra nosotros, la utopía se ha

transformado en distopía, la Ilustración, en barbarie. Llevamos dos siglos

viviéndolo y seguimos el mismo camino. La historia del cocimiento es la historia

de la utopía, del optimismo. No hay seres más felices e ingenuos que los

filósofos, esos niños barbudos capaces de distorsionar el mundo. Ninguno de

ellos se ha atrevido jamás a pensar en clave distópica, aunque sí lo hayan sido,

en algunos casos, los resultados de sus pensamientos.

Solo en la novela y en la literatura se ha presentido la

distorsión del sueño utópico al que nos ha conducido el saber, una vez que

decidimos comernos la manzana. Es posible que en la literatura estén escondidas

todas las respuestas al optimismo ilustrado y a nuestro presente. Somos el

producto de la utopía frustrada, de un afán de transformación nunca consumado, del

engaño del pensamiento, de la construcción de paraísos gnoseológicos que han

acabado diferenciándose de la realidad vivida individual y colectivamente.

Los filósofos nos han engañado. En la ficción está la verdad.

Las respuestas a las utopías filosóficas están encriptadas en las distopías

literarias. Utopía y distopía son las dos caras complementarias de la realidad

del hombre, que como dios Jano, se presentan en su historia. La literatura es

la forma que nuestra cultura tiene de canalizar lo distópico, en tanto que crudeza

existencial vivenciada y no paliada por el saber, los avances de la ciencia, el

arte o la falta de amor como respuesta más certera.

Me pregunto si es posible que El Quijote marque el comienzo de esta extraña y atípica

complementariedad, en la que se describe mejor la realidad desde lo literario.

Es lo que tendrían en común Nietzsche y Cervantes, ambos cronistas -sui generis- de su tiempo. No hay

mejores retratos del hombre y de la mujer que en parte somos, y con pincelada más certera, que los que hace

Galdós.

¿Quién será la mente capaz de intentar descifrar los secretos de nuestro tiempo? ¿Quedarán ocultos para siempre? ¿Estarán ya descritos en una novela? Es mejor no pensar. La utopía tiene algo de nostalgia mítica, en tanto que intento, casi siempre fallido, de recobrar la idea de paraíso y hacerla presente. Se alimenta de la nostalgia, real o imaginaria, de la plenitud. Transcripción gnoseológica y lingüística de la primordial sensación oceánica, reverso del dolor que produce el desgajo de la individualidad e intento de retorno al Ser, al Uno. Ese es el fondo oculto de la utopía, por eso siempre nos seduce tanto como nos engaña.

Me quedo con mi gato y con La señora Dalloway en el mundo imperfecto, porque gran parte de mi vida ha sido una cita literaria de

Virginia Woolf.

|

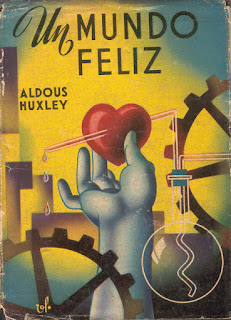

| Portada de la 1ª edición de Un mundo feliz traducida al castellano en 1935 |

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por interesarte por mi blog y hacer tus comentarios y sugerencias.